Causa Cardillo: "Geht’s noch ohne Hochstapelei?"

Ja! 50%

Nein! 50%

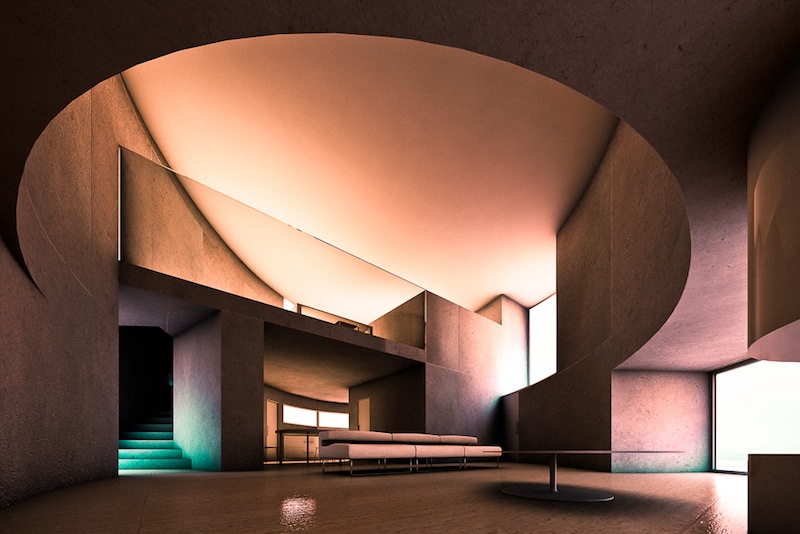

Ellipse 1501 House, Antonino Cardillo architect 2007

2010 hat die Zeitschrift H.O.M.E. im Rahmen eines 11-seitigen Berichts ein Wohnhaus eines jungen italienischen Architekten in Spanien veröffentlicht. Entwurfsverfasser und Fotograf ist darin Antonino Cardillo, ein 37 Jahre alter römischer Architekt, der zuvor außerdem in der Zeitschrift Wallpaper zu einem der 30 wichtigsten jungen Architekten gekürt worden war. Er hatte zahlreiche Medien erfolgreich mit seinen Entwürfen versorgt, wie die umfangreiche Liste der Veröffentlichungen auf seiner Website zeigt. Jedoch handelte es sich bei den Abbildungen um perfekte photorealistische Animationen. Im Mai hat der Wiener Falter mit „Schöner Klonen“ (Peter Reischer) dann den großen Bluff thematisiert. Im August griff der Spiegel die Story auf und konfrontierte Cardillo direkt mit den Täuschungsvorwürfen. Weitere Presseartikel sowie Diskussionen im Netz folgten. Besprochen wurde Cardillo dabei in der Regel immer nur als Person – als Felix Krull (Spiegel) oder „Meister der Illusionen“ (NZZ) – nie jedoch als System.

Dabei hält Cardillo, der alle diese Presseberichte akribisch auf seiner Website aufführt, den Architekturmedien doch nur den Spiegel vor und verweist auf ein grundlegendes Problem: Wie sollen junge Architekten an einen Bauherren geraten, ohne vorher veröffentlicht zu haben? Solange aber noch nichts Gebautes vorzuweisen ist, ist auch keine Veröffentlichung in Sicht. Ein Teufelskreis, der nur mit geschickter Hochstapelei oder – professionell formuliert – mit PR-Talent durchbrochen werden kann. Dabei kommt dem tektonischen Präkariat um Cardillo & Co eine denkwürdige Schizophrenie der Architekturpresse zu Pass: Während die meisten Zeitschriften heute nur noch realisierte Projekte veröffentlichen wollen, halten sie eine Originalberichterstattung immer öfter für überflüssig. Statt Autoren dafür zu bezahlen, sich die Gebäude anzuschauen, um sie auch aus der eigenen Erfahrung authentisch besprechen zu können, fabrizieren viele Redaktionen Artikel rein aus Pressemeldungen der Architekten und dem von ihnen mitgelieferten Bildmaterial. Aber weil Fotografen heute oft nicht mehr analog fotografieren, ist ihr Produkt genauso digital wie die Renderdatei eines Architekten.

Und genau diese Sollbruchstelle zwischen realer Repräsentation und virtueller Antizipation von Architektur hat sich Cardillo zunutze gemacht. Eine weitere Variante des Profi-Bluffs ist die Methode, sich mit all seinen Freunden unter einem Label zusammen zu schliessen, sämtliche (Studien-)Projekte auf eine Website zu stellen und sich so als global-Player zu präsentieren. Selbstverständlich gehörte es immer schon zum Geschäft der Architekten, sich als größer darzustellen, als man ist. Gebäude wie der Flughafen Tegel oder das Fernsehstudio VPRO wären sonst nie gebaut worden, und die betreffenden Architekturbüros hätten womöglich eine ganz andere Entwicklung genommen. Doch macht die Causa Cardillo deutlich, dass sich die Situation verschärft hat: Welche Umstände zwingen heute Architekten dazu, sich ein derart aufwändiges Blendwerk aufzubauen? Sollte Cardillio etwa gar als Branchen-Märtyrer der jungen Generation gefeiert anstatt als armer Lügenbaron gescholten werden? Ist seine Data Morgana letztlich nicht einfach nur Notwehr angesichts der weitestgehend chancenlosen Berufssituation junger Architekten? Professioneller Ungehorsam als legitime Überlebenstaktik? In einem Wort: Geht’s noch ohne Hochstapelei?

PS: Die Redaktion hatten auch Antonino Cardillo eingeladen, sich hier mit einem Statement zu äußern. Er hat dies aber freundlich abgelehnt, da er die Diskussion nicht weiter beeinflussen möchte.

Jein ...

Nein ...

Ja ...

Ja ...

Jein ...

Ja ...

Ja ...

... seit jeher haben junge Architekten ihren Weg gemacht und Auftraggeber gefunden. Oder sollten sie auf einmal zu faul geworden sein und sich nicht mehr anstrengen wollen? Die Ausrede mit ‚noch nicht veröffentlicht‘ oder ‚ohne Beziehungen geht das nicht‘ und die weiteren, im Leitartikel aufgezählten Argumente und Mutmaßungen sind fadenscheinig und ich lasse sie in diesem Zusammenhang nicht gelten.

Irgendwie ist jedoch die Frage, ob es noch ohne Hochstapelei gehe, irritierend. Sie lenkt in eine falsche Richtung. Ich will versuchen, dem Problem auf den Grund zu gehen. Warum sind solche ‚Betrugsszenarien‘ notwendig geworden?

Wir befinden uns heute in einer Welt der medialen Vernetzung (Marshall McLuhan ‚Das Medium ist die Botschaft), und ebenso in einer Welt - wie Konrad Paul Liessmann in seinem Buch ‚Das Universum der Dinge‘ es ausdrückt - des Scheins, des Anscheins, der Scheinbarkeiten.

Die Medien, in diesem Fall die Architekturmagazine, verlangen ständig neue Bilder, Projekte, Sensationen um damit diese Scheinbarkeiten zu veröffentlichen. Es ein System des sich ‚gegenseitig benützens‘ und auch der ständigen Reproduktion. Und ungewollt offenbart sich mit dieser Story das gerade stattfindende Kollabieren dieses Systems.

Ein weiteres Faktum ist das, eines sicherlich sehr begabten jungen Mannes (ob er überhaupt Architekt ist sei dahingestellt), der diesen Mechanismus des Bilderwahns für seine Zwecke benutzt hat. Eigentlich müsste man lachen über die Einfältigkeit, die durch diese Story zu Tage tritt: Ein Unbekannter hebelt das gesamte Architektenbrimborium aus und blamiert die Medien. Das war aber nicht sein Ziel und deswegen ist er auch noch lange kein moderner Robin Hood.

Nun gilt es weniger die Gründe warum A. Cardillo diesen Weg gewählt hat zu untersuchen als die, warum der Bluff gelungen ist. Sicherlich kann man sagen, die Betroffenen hätten zu wenig recherchiert, zu wenig gefragt und vor allem zu wenig ihr eigenes Hirn eingeschaltet. Insofern ist die Geschichte eine Ohrfeige für die Journalisten und Redakteure, die bereitwillig alles ihnen Vorgesetzte hinnehmen und reproduzieren. Ein vorgefertigter Pressetext, ein kurzer oberflächlicher Blick auf Bilder und Werke - man ist ja so gut und so versiert - nur nicht in die Tiefe schauen denn das bedeutet Arbeit und Anstrengung. Bedeutungen und Inhalte werden kaum noch hinterfragt, ein Schein wird eben nur allzu bereitwillig als willkommene Wahrheit akzeptiert.

Man muss aber auch eine andere Seite sehen: Ein ständiger Zeitdruck, eine quasi ‚Verpflichtung‘ zu immer mehr, zu immer größeren Reichweiten, Gewinnsteigerung und Profitmaximierung zwingt manchmal Menschen dazu, schneller als notwendig zu handeln. Eine soeben erschienene Studie eines Versuches aus dem Bereich der Hirnforschung bringt Erstaunliches zu Tage: 70% der Teilnehmer wählten unter Zeitdruck und Stress diejenige von zwei Möglichkeiten, von der sie sich eigene Vorteile versprachen (auch wenn die Lösung nicht der Wahrheit entsprach): Sie haben schlicht und einfach gelogen.

Also warum besinnen wir uns nicht auf das Prinzip der Verlangsamung, auf ein Kleinerwerden, auf eine gewisse Bescheidenheit, vielleicht sogar Demut? Ließen sich damit nicht auch lokale oder globale Krisen der Ökologie und der Verteilungsungerechtigkeit lösen? Dann müsste auch ein Herr Cardillo nicht Doktorarbeiten für andere schreiben und gleichzeitig eine Architektenkarriere vorgaukeln. Dann könnte er das tun, was er vielleicht am Besten kann ...

mag. arch. Peter Reischer hat Architektur an der Universität für angewandte Kunst in Wien studiert, ist Architekturkritiker und freier Journalist in Wien, seit 2010 leitender Redakteur von 'Architektur', Österreichs auflagenstärkstem Fachmagazin für Architektur. Er schreibt u.a. für den Falter und die NZZ.

115

85

0