Causa Cardillo: "Geht’s noch ohne Hochstapelei?"

Ja! 50%

Nein! 50%

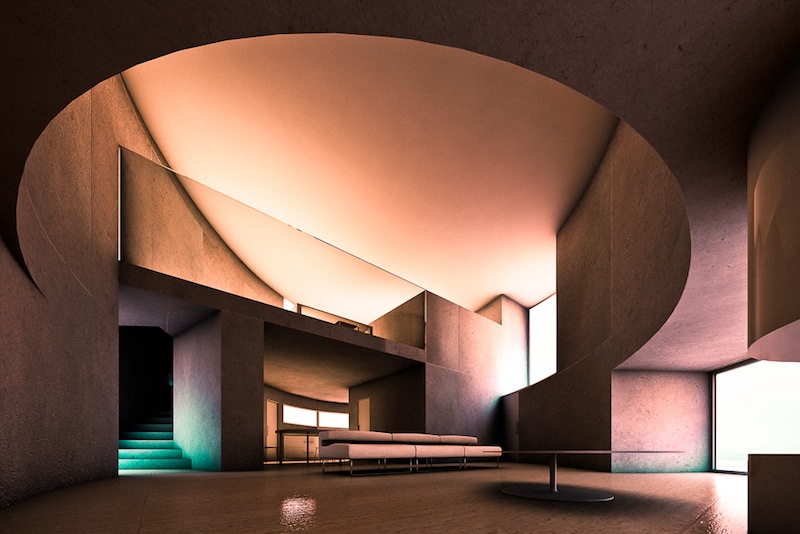

Ellipse 1501 House, Antonino Cardillo architect 2007

2010 hat die Zeitschrift H.O.M.E. im Rahmen eines 11-seitigen Berichts ein Wohnhaus eines jungen italienischen Architekten in Spanien veröffentlicht. Entwurfsverfasser und Fotograf ist darin Antonino Cardillo, ein 37 Jahre alter römischer Architekt, der zuvor außerdem in der Zeitschrift Wallpaper zu einem der 30 wichtigsten jungen Architekten gekürt worden war. Er hatte zahlreiche Medien erfolgreich mit seinen Entwürfen versorgt, wie die umfangreiche Liste der Veröffentlichungen auf seiner Website zeigt. Jedoch handelte es sich bei den Abbildungen um perfekte photorealistische Animationen. Im Mai hat der Wiener Falter mit „Schöner Klonen“ (Peter Reischer) dann den großen Bluff thematisiert. Im August griff der Spiegel die Story auf und konfrontierte Cardillo direkt mit den Täuschungsvorwürfen. Weitere Presseartikel sowie Diskussionen im Netz folgten. Besprochen wurde Cardillo dabei in der Regel immer nur als Person – als Felix Krull (Spiegel) oder „Meister der Illusionen“ (NZZ) – nie jedoch als System.

Dabei hält Cardillo, der alle diese Presseberichte akribisch auf seiner Website aufführt, den Architekturmedien doch nur den Spiegel vor und verweist auf ein grundlegendes Problem: Wie sollen junge Architekten an einen Bauherren geraten, ohne vorher veröffentlicht zu haben? Solange aber noch nichts Gebautes vorzuweisen ist, ist auch keine Veröffentlichung in Sicht. Ein Teufelskreis, der nur mit geschickter Hochstapelei oder – professionell formuliert – mit PR-Talent durchbrochen werden kann. Dabei kommt dem tektonischen Präkariat um Cardillo & Co eine denkwürdige Schizophrenie der Architekturpresse zu Pass: Während die meisten Zeitschriften heute nur noch realisierte Projekte veröffentlichen wollen, halten sie eine Originalberichterstattung immer öfter für überflüssig. Statt Autoren dafür zu bezahlen, sich die Gebäude anzuschauen, um sie auch aus der eigenen Erfahrung authentisch besprechen zu können, fabrizieren viele Redaktionen Artikel rein aus Pressemeldungen der Architekten und dem von ihnen mitgelieferten Bildmaterial. Aber weil Fotografen heute oft nicht mehr analog fotografieren, ist ihr Produkt genauso digital wie die Renderdatei eines Architekten.

Und genau diese Sollbruchstelle zwischen realer Repräsentation und virtueller Antizipation von Architektur hat sich Cardillo zunutze gemacht. Eine weitere Variante des Profi-Bluffs ist die Methode, sich mit all seinen Freunden unter einem Label zusammen zu schliessen, sämtliche (Studien-)Projekte auf eine Website zu stellen und sich so als global-Player zu präsentieren. Selbstverständlich gehörte es immer schon zum Geschäft der Architekten, sich als größer darzustellen, als man ist. Gebäude wie der Flughafen Tegel oder das Fernsehstudio VPRO wären sonst nie gebaut worden, und die betreffenden Architekturbüros hätten womöglich eine ganz andere Entwicklung genommen. Doch macht die Causa Cardillo deutlich, dass sich die Situation verschärft hat: Welche Umstände zwingen heute Architekten dazu, sich ein derart aufwändiges Blendwerk aufzubauen? Sollte Cardillio etwa gar als Branchen-Märtyrer der jungen Generation gefeiert anstatt als armer Lügenbaron gescholten werden? Ist seine Data Morgana letztlich nicht einfach nur Notwehr angesichts der weitestgehend chancenlosen Berufssituation junger Architekten? Professioneller Ungehorsam als legitime Überlebenstaktik? In einem Wort: Geht’s noch ohne Hochstapelei?

PS: Die Redaktion hatten auch Antonino Cardillo eingeladen, sich hier mit einem Statement zu äußern. Er hat dies aber freundlich abgelehnt, da er die Diskussion nicht weiter beeinflussen möchte.

Jein ...

Nein ...

Ja ...

Ja ...

Jein ...

Ja ...

Nein ...

... die erste reflexhafte Antwort wäre zwar ein klares ‚Ja‘, denn dies suggeriert die Verteidigung der hehren Werte der Architektenzunft. Reflektiert sage ich aber klar ‚nein‘.

Klappern hat schon immer zum Handwerk gehört, denn Architektur ist abhängig von einem Vertrauensvorschuss des Auftraggebers. Das war schon in der Renaissance so, als aufwändige Modelle gebaut wurden, die die Realität nur ansatzweise darstellen konnten. Robin Evans hat Architektur als „Handeln aus der Distanz“ beschrieben, da in jedem Schritt etwas übersetzt werden muss, von der Idee zur Skizze, vom Entwurfkonzept zur Visualisierung und schliesslich vom Gebäude zu den Plänen. Die Begrenzung dessen, was als Architektur denkbar ist, liegt also auch im gewählten Medium. Was also, wenn man damals in Frage gestellt hätte, ob die Architekten in der Lage sein würden, das Projekt auch umzusetzen?

In anderen Kulturen als bei uns enstehen Projekte erst durch Bilder, die dafür erzeugt werden. Erst das Darstellen einer Vision ermöglicht Projekte. Wohnungen werden allein aufgrund von Visualisierungen angezahlt. Wer weiß, ob sie genau so realisierrt werden? Bis dahin werden viele Aspekte ein Rolle spielen, die nicht alle in der Kontrolle des Architekten liegen. Hochstapelei der Architekten oder der Projektentwickler?

Zaha Hadid, eine der Architektinnen mit dem größten Einfluss auf die Branche, hat jahrelang Projektvisionen als Gemälde und Grafiken dargestellt und neue formale Ansätze in die Diskussion eingebracht. Als Kunstform okay, als Architektur Hochstapelei?

Viele Wettbewerbe wurden in Qualifikationsverfahren geändert. Ob es für die Architektur besser ist, wenn immer die gleichen Akteure immer neue Versionen des Gleichen planen und realisieren? Neue Ideen und Visionen brauchen Mut zur Lücke. Täuschung liegt erst dann vor, wenn man wider besseren Wissens nicht in der Lage wäre, das gemachte Versprechen einzulösen, also als Architekt nicht das Handwerkszeug hat, diese Visualisierungen entsprechend umzusetzen.

Tobias Walliser, geb. 1970, ist zusammen mit Chris Bosse und Alexander Rieck Mitbegründer von LAVA (Laboratory for Visionary Architecture), einem Netzwerk von Kreativen mit dem Fokus auf der Verschränkung von Gestaltung und Forschung. Die Gruppe hat Niederlassungen in Sydney, Shanghai, Stuttgart und Abu Dhabi. Walliser ist außerdem Professor für Innovative Bau- und Raumkonzepte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart.

142

8

3

Peter Reischer / 10.9.2012 / 18:49

Ja ...

Eine durchaus interessante Sicht.

Nur was sagen Sie dazu, wenn ein 'Architekt' (vielleicht ist er gar keiner) ein (oder mehrere) visualisierte Bauwerke veröffentlichen lässt, dazu einen Auftraggeber erfindet und einen Fertigstellungstermin. Auf Anfrage behauptet, mit lokalen Firmen bei der Herstellung zusammenzuarbeiten, nichtexistierende exotische Magazine erfindet, in denen seine Arbeiten angeblich veröffentlicht wurden usw.....

Zaha Hadid hat nie behauptet, dass ihre Projektvisionen schon gebaut seien.

Gibt es eigentlich eine Grenze der Flunkerei für Sie?

Andreas Ruby / 10.9.2012 / 19:06

Nein ...

Peter Reischer / 10.9.2012 / 19:48

Ja ...